Phänologie

Etymologisch ist das griechische Wort ‚Phänologie’ mit der ‚Lehre von den Erscheinungen’ zu übersetzen. Darunter werden „periodische Wachstums- und Entwicklungserscheinungen aller pflanzlichen und tierischen Lebewesen in ihren zeitlichen Abhängigkeiten“ (DWD 1991) zusammengefasst.

Seit jeher beschäftigt sich der Mensch mit der jahreszeitlich bedingten Entwicklung der Pflanzen. Das Wissen darüber, zu welchem Zeitpunkt essbare Früchte reifen, war bereits in der frühen Menschheitsgeschichte unentbehrlich für das Überleben. Das Blühen gewisser Zeigerpflanzen dient als verlässlicher Taktgeber und läutet den Beginn von Jahreszeiten ein. Vor allem in der Landwirtschaft ist es wichtig, ideale Saat- und Erntetermine vorauszusagen, um effizientes Arbeiten zu ermöglichen.

Da die Phänologie ein klein- sowie großräumiges Biomonitoring ermöglicht, sind ihre Anwendungsmöglichkeiten vielfältig. Neben beispielsweise der Forstklimatologie, der Agrarmeteorologie, der Stadtklimatologie oder der Klimageschichte findet der Forschungszweig auch Anwendung in der Pollenflugvorhersage / Medizinmeteorologie.

Was bewirken phänologische Veränderungen?

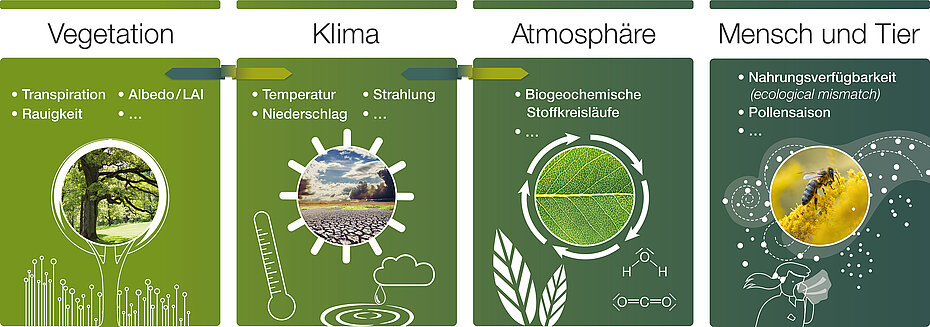

Entwicklungserscheinungen an Pflanzen sind nicht nur optisch wahrnehmbare Veränderungen in der Natur, sondern ihr zeitliches Eintreten hat auch wesentliche Einflüsse auf pflanzenökologische Prozesse und Merkmale und somit auch klimatische Auswirkungen. Das Vorhandensein von Blättern ermöglicht es den Pflanzen über die Spaltöffnungen der Blätter Verdunstung (Transpiration) zu betreiben, wodurch Änderungen der Lufttemperatur und -feuchte impliziert werden. Zudem wird mit Entwicklung der Blätter die Bildung von Chlorophyll initiiert, ein Pigment, was für die Photosynthese der Pflanzen wesentlich ist. Belaubte Bäume ändern das Rückstrahlvermögen (Albedo) und den Blattflächenindex (leaf area index, LAI).

Aufgrund der Klimarelevanz sind daher Informationen zur Phänologie für den Antrieb von bestimmten Klimamodellen notwendig. Die Dauer zwischen Blattentwicklung und Blattfall markiert die Länge der Vegetationsperiode. In diesem Zeitraum ist die Rauigkeit verändert, was wiederum die Windgeschwindigkeit beeinflusst. Zudem führen Veränderungen im LAI auch zur Umverteilung des Niederschlags im Bestand. Ganz generell sind biogeochemische Stoffkreisläufe, v.a. der Wasserkreislauf (Fluss latenter Wärme) und der CO2-Kreislauf (Photosynthese) an das Vorhandensein von Blättern gebunden, sodass jegliche Änderungen auch Auswirkungen auf die Atmosphärenchemie zeigen.

Phänologische Eintrittszeitpunkte der Blüte sind beispielsweise wichtig für Insekten, die sich von Nektar ernähren. Verlagert sich die Blüte im Zuge des Klimawandels stärker nach vorne als die Aktivitätsperiode der Insekten, so entsteht ein ecological mismatch mit entsprechend negativen Auswirkungen. Allergene Pflanzen, die durch den Klimawandel früher oder länger blühen, haben zudem auch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Wachstum und Reife sind auch in der Land- und Forstwirtschaft elementar, daher wirken sich vor allem auch hier die Änderungen durch den Klimawandel stark aus.